José Antonio, entornaba los ojos para hablar, revistiendo su charla —lo que fuese— de misterio e importancia. A veces de pretenciosidad, dicho sin ánimo de nada. Tenía el pelo rizado, la frente descubierta y extrañamente estrecha; sin llegar a los tres dedos reglamentarios.

Su aliño era calculadamente desaliñado. El indumentario, claro: José Antonio era machadiano entre otras muchas cosas. Le daba miedo la ouija, odiaba el realismo fantástico, adoraba a Canetti y leía a Cunqueiro. También, desde su pacatez, admiraba el desenfreno de los otros: cachis la mar, si él tuviese valor iba a estar una semana de juerga y fumando porros de esos.

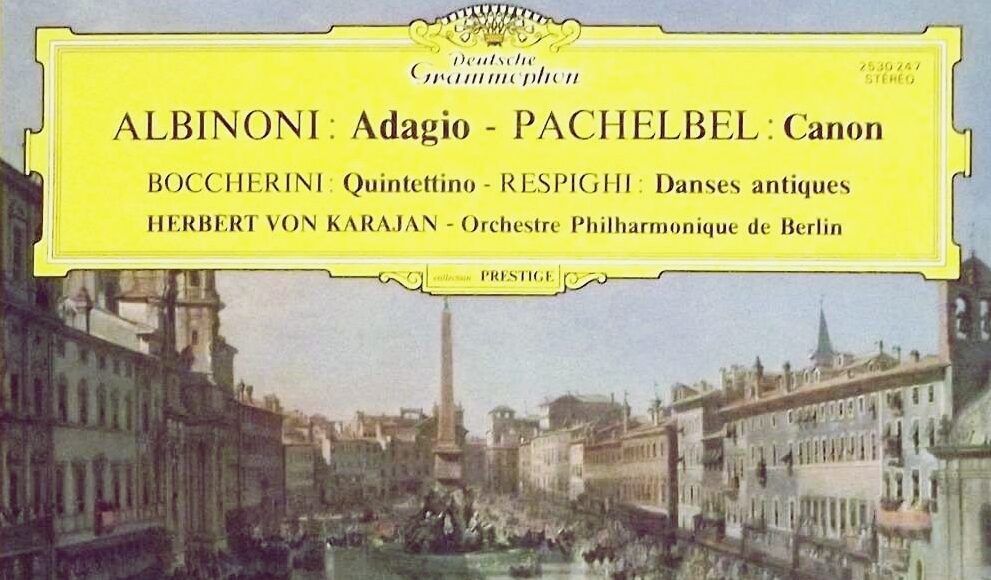

Tenía miles de cintas (o tal vez cientos, que no está bien exagerar) de la Deutsche Grammophon, colocadas por orden cronológico y con el sello amarillo de la editora puesto abajo. Cuando sacaba alguna —casi siempre la que contenía el Adagio de Albinoni, el Canón de Pachelbel, la Música Nocturna de Bocherinni y algo de Respighi que no era Los Pinos de Roma— ponía una pinza de la ropa en el hueco. Cuando sonaba el famoso adagio, entornaba los ojos y movía la cabeza; en la estrofa final repetía invariablemente la misma frase:

—Aquí muere.

Si era el Canon de Pachelbel el que vibraba en el radiocasete, contaba que estaba en la banda sonora del Enigma de Gaspar Hausen de Werner Herzog y peroraba sobre la necesidad de socialización del individuo humano, estableciendo un paralelismo muy bien establecido entre el filme y el mito del buen salvaje. También le gustaba poner el adagietto de la quinta sinfonía de Mahler y referir la extraña conjunción de genios en la famosa película: Visconti, Mahler, Mann y Bogarde.

—¿Bogarde?

—Sí, Dirck Bogarde está infravalorado.

Hacía poco que José Antonio había sacado de algún cajón un viejo manuscrito sobre Cunqueiro que leyese en una lección magistral a la que fue invitado para la apertura del curso académico 1982-1983 en uno de los institutos locales. Allí asistieron todas las fuerzas vivas incluido el eterno gacetillero, perejil de todas las salsas. Los párrafos le parecieron nuevos, las analogías se le antojaron recién nacidas. Nunca volvió a sepultarlo en el cajón. Ahora lo tenía sobre la mesa de trabajo, arriba, encima de todo. De cuando en cuando lo hojeaba y se lo enseñaba a los amigos.

José Antonio, la tarde que tocaba tertulia en su casa (el segundo jueves de cada mes), sacaba un plato de galletas María, una botella de mistela —que hacía una tía suya con la vieja receta de un bisabuelo que tuvo una bodega que se llevaron las cartas, como una tradición religiosa— y cuatro copitas más propias para beber parfait amour que un destilado del vino. Señalaba la misma puerta cerrada de todos los segundos jueves de mes y explicaba por qué nunca la abría.

—¿Por qué teme usted tanto la ouija?

—Nunca despiertes algo que no puedas dominar.

Escancia cuatro copas, reparte galletas y enseña, de nuevo, el manuscrito sobre Cunqueiro.

—Usted, José Antonio, es un contemplativo; escribe sus relatos, lee su Cunqueiro, cuida sus geranios, mantiene sus misterios, oye su Albinoni, bebe su mistela…

José Antonio sonríe, sin contestar, reparte las cartas, y saca la muestra: la sota de bastos.

—El siete le quita.