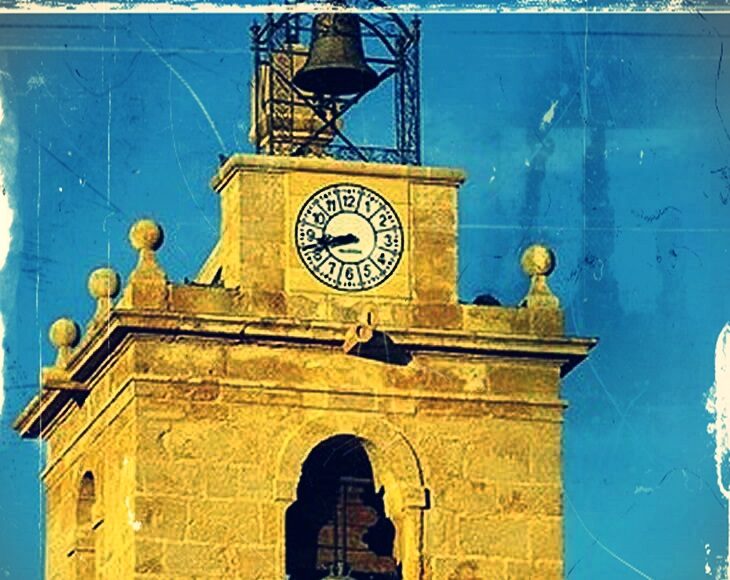

El reloj de la torre es el único superviviente de la Guerra del Fin del Mundo. Es blanco, sin números romanos, lleva inscrito en el centro el nombre de una relojería de Valencia y además, toca cuando le da la gana y quiere. Esa es la principal propiedad del ingenio, ha ido aprendiendo durante lustros cuando hacer sonar su aparato campanillero, la inteligencia artificial y mecánica le lleva a mover los badajos a las horas más insospechadas y molestas.

—¿En qué se parece el reloj de la torre al pudridero de Pepe?

—Qué se yo.

—En que ninguno gasta chaleco.

Otra característica son los números árabes, atrapados en segmentos, con una tipografía clara, edificante y madrugadora. El tono del toque es nítido y algo chillón, como de tenor antiguo, pretencioso y de zarzuela; un Moniquito de “La Rosa del Azafrán” tragicómico y manchego. No da los cuartos, ni mucho menos, que no está la cosa para ir tirando. Señala algunas medias —no todas, ya hemos señalado su inestable campaneo— y se sabe callar, respetuosamente, ante el toque de clamor.

A clamor es el toque de muerto. Lentísimo, poco fuerte, espaciado, intercalando el macho y la hembra. En algunos pueblos avisan del sexo del finado, si al final se da un toque solo, ha muerto un hombre; si son dos, una mujer y si se dan tres campanazos señala que ha sido un niño; también se dice que “tocan a gloria”.

El poder civil, harto de las arbitrariedades del sacro reloj (o vaya usted a saber) encargó al mismo artesano valenciano la confección de otro reloj, que fue instalado en el frontón de las casas consistoriales, en la misma plaza. Le pusieron una maquinaria alemana, inexorable y metódica que obsesivamente señalaba, con toque grave, las horas, las medias y los cuartos. Infaliblemente. Además, para diferenciarlo le encasquetaron números romanos.

Un joven y recientemente letrado concejal del Partido Democrático del insigne prócer Pi y Margall, durante el Bienio Progresista, elevó una moción al Ayuntamiento en pleno, para que instase al maestro relojero Calabuig a que instalase (por su cuenta y riesgo, como no podría ser de otra manera) un cuatro romano como dios manda, un palito y una uve y no cuatro palotes seguidos. No solo por la errata, sino porque al imberbe edil le recordaba al rastrillo con el que escardaba el paterno herrén con apenas cinco años —¡Que conste en acta, señor presidente!—. El choteo de los munícipes tuvo babas.

La catetada es la coraza que nos protege de todo mal; los chascarrillos nos mantienen a cubierto del calor que derrite el corazón. Nos seca hasta las tripas, nos cubre de mendacidad y nos roba el aliento. Los mediocres, aquellos de los que nos reíamos en la escuela, los que bebían los últimos de la fuente, los de mirada torva, son algunos de los que mandan (han mandado o mandarán). No todos, claro, no seamos injustos con las generalizaciones. La venganza de la medianía es un plato que se sirve frío, pero terrible: nos quita el alma y el futuro.

—Esto es como querer derribar la torre a huevazos.

El reloj canónico aún sigue en su sitio, con su campanilleo variable y caprichoso y su maquinaria de siempre a la que le han colgado alrededor discos de esos compactos, para que no la caguen las palomas y se atasquen los engranajes.

Al del ayuntamiento le pusieron un mecanismo electrónico, cuatro altavoces en un poste, junto al pararrayos, que apuntan a los cuatro puntos cardinales; tiene grabadas armonías de carillón. El toque de las horas principia con la misma música que el de la torre del Palacio de Westminster. Al final de las pares suena una estrofa del Himno a Tomelloso del maestro Echevarría Bravo.

https://www.youtube.com/watch?v=ibx5-nTLIns