Mi abuelo nació a principios del siglo XX y, además de unos años como combatiente en el lado del Frente Nacional –el que le correspondió por la zona en que vivía-, durante su vida desempeñó diversos oficios: agricultor, herrero, albañil, etc. Pero desde que se casó con mi abuela y esta heredó unos “piquejos” de viña, su auténtica vocación, incluso podría decirse que su pasión, era elaborar cada año en su bodega-cueva el vino a partir de la cosecha de uvas obtenida en las propiedades de viña de la familia.

Yo me acuerdo de él en fechas quizás anteriores a 1970; entonces era ya un hombre mayor, pero continuaba siendo el responsable de la elaboración de vino en la cueva. Mi padre y mi tío eran dos hombres en la plenitud de la edad, fuertes, fibrosos, habituados a realizar de forma cotidiana los duros trabajos en el campo y en la bodega. Mis siete años poco podían aportar en tarea tan dura, delicada y peligrosa como era la elaboración de vino.

Un mes antes de iniciarse la vendimia, mi padre y mi tío comenzaban escuchar la cantinela diaria que les dirigía su padre: “Bueno muchachos, quedan cuatro días pa echar a vendimiar, así que habrá que preparar cuanto antes los trastos del jaraíz y fregar las tinajillas de la cueva”. Ellos contestaban: “Sí, padre, a ver si nos da tiempo y empezamos mañana o pasao mañana”.

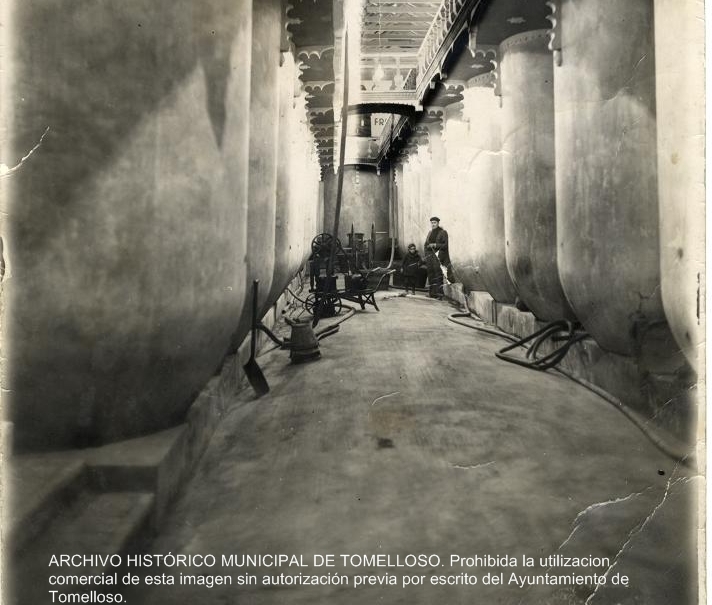

Diez días antes de empezar la recogida de la uva se bajaba a la cueva y se fregaban las tinajas, estas tenían más de cuatro metros de altura y los dos hermanos bajaban al fondo y subían después a pulso por una cuerda lisa. Previamente se había comprobado que el ambiente en el interior era respirable introduciendo un candil encendido; finalmente se desinfectaban quemando unas tirillas de tela de color azul que contenían azufre y al arder producían anhídrido sulfuroso.

La preparación del jaraíz era cosa de mi abuelo. Como se dice por estas tierras: “Si no engrasaba las máquinas cien veces, no las engrasaba ninguna”. Él no podía hacer esfuerzos pues cuando andaba por los cuarenta y cinco sufrió una pulmonía y no quedó bien del todo de aquello. Mi padre recibía órdenes de limpiar una y otra vez las palas y los horquillos; las duelas de las prensas de barrón brillaban cada año con renovado fulgor y los husillos de estas se engrasaban cada día.

Mi abuelo era extremadamente meticuloso en la elaboración del vino, no dejaba nada al azar. Todas las faenas que podía hacer él mismo las hacía, y vigilaba muy de cerca aquellas en las que no le llegaban las fuerzas. Pero en una sí que estaba especialmente atento: bajar a la cueva cuando se estaba produciendo la fermentación del mosto.

Era como un ritual. La puerta de la escalera de la bodega subterránea no era maciza, sino hecha con tiras de madera entrecruzadas, de tal forma que dejaban rendijas para conectar el potente ventilador sin abrir la puerta y que este pudiese aspirar aire limpio del corral. La primera parte del proceso era con el mosto hirviendo, se conectaba el ventilador sin abrir la puerta y se esperaba al menos media hora a que el recinto se limpiase y el tufo saliera por la lumbrera de la calle.

La segunda parte consistía en no bajar nunca uno solo, al menos dos personas. El de delante –que siempre era mi abuelo- llevaba un candil de aceite encendido a la altura de sus rodillas, pues una buena llama era señal de que online casino había oxígeno suficiente mucho más abajo de nuestro aparato respiratorio. Él miraba la llama del candil y daba las órdenes a mi padre: “Remece esta tinaja que hierva mejor, coloca la tapa de aquella”, etc. No era lo normal, pero si la llama flojeaba un poco al cabo de diez minutos, tornándose de un color amarillento, la orden era la siguiente: “Venga chico, deja eso y nos subimos ya mismo”. Mi padre dejaba inmediatamente lo que estuviese haciendo y rápidamente los dos subían la escalera, se ponía en marcha el ventilador y se esperaba otra media hora. A mí no me dejaban nunca bajar, me quedaba pegado a la puerta de entrada y, desde allí, oía y podía ver casi todo lo que hacían los de abajo.

Otra parte importante de la elaboración era la limpieza de la maquinaria utilizada en la molienda. No una, sino varias veces al día había que fregar los elementos y maquinaria usados para extraer el jugo de la uva. Mi padre, a quien nunca vi contestar o faltar al respeto al suyo, en una única ocasión sí le dijo, sin levantar la voz: “Padre, ¿pa qué queremos fregar otra vez el piso del jaraíz, si lo hemos fregao ya tres veces esta noche?”. Por una vez, mi abuelo no insistió más.

Finalmente, el grado del vino. Un mosto de una graduación de azúcar entre 11 y 12 grados daba, tras una correcta fermentación, un vino de entre 12 y 13 grados. Esto buscaba mi abuelo, y lo conseguía casi siempre. Para ello tomaba varias veces el grado de cada remolque de uva –nosotros sólo teníamos blanca airén- y mezclaba en las tinajas las que tenían 13 con las de 10, además de otras muchas combinaciones. El resultado: una cueva de 4.000 arrobas de vino –unos 65.000 litros- con un producto homogéneo en cuanto a calidad y grado de alcohol. A mi abuelo nunca se le estropeó una tinaja de vino, ni se le puso agrio, y su meticulosidad dio como resultado que no hubiese accidente alguno en el jaraíz ni en la cueva en los muchos años en que él fue el responsable. En la vendimia tomellosera, por el tufo en las cuevas siempre había muertos y lesionados graves.

Los pequeños agricultores de mi pueblo sabían del peligro mortal del tufo, pero nadie les había explicado las características técnicas del gas que mataba hombres en las cuevas. Yo estudié años después y supe que la glucosa existente en el mosto, durante la fermentación alcohólica, se convierte principalmente en alcohol y CO2, anhídrido carbónico: este gas es más pesado que el aire, por lo que se iba concentrando en la parte más baja de la cueva. Si la cantidad de CO2 aumenta constantemente, este se convierte

en CO, el temible monóxido de carbono: venenoso, incoloro, inodoro e insípido, y por tanto, indetectable para nosotros si no se usan aparatos especiales. El responsable de las decenas de muertes que hubo por tufo en las cuevas de Tomelloso es el CO. A esta forma de terminar nuestro periplo en la Tierra también se la conoce como “muerte dulce”, pues el individuo que respira este gas nota en primer lugar como un amodorramiento suave, agradable. A esto le sigue una inmovilización de los miembros; después caían al suelo, en donde la concentración es mayor aún, y aquí ya no había solución. En ocasiones, la mala suerte determinaba que alguien viese desde arriba cómo caía el bodeguero al suelo y se lanzara escaleras abajo para socorrerlo; al bajar la cabeza para cogerlo de los hombros, respiraba también el mortífero gas y corría la misma suerte.

Mi abuelo no sabía lo que era el monóxido de carbono, pero tenía la certeza de que cuando se notaba la cueva caliente, en la parte baja de esta acechaba un peligro mortal. En la elaboración del vino no admitía protestas, pues como ya he dicho había que obedecer sus órdenes. Abajo en la cueva era aún más severo, puesto que si no se le hacía caso inmediatamente, agarraba a quien fuera por el brazo y le forzaba a subir.

En el año 1961 se creó la Cooperativa Virgen de las Viñas y mi padre se apuntó en cuanto pudo, ya que a él no le gustaba mucho hacer vino en la cueva; aunque sabía elaborarlo, no tenía la vocación de su padre. Primero apuntó una parte de su producción y muy pronto el resto.

La evolución e historia de la Bodega Almazara Virgen de las Viñas –así se llama ahora- merece no unas líneas, sino unas decenas, tal vez centenares de páginas. Varios miles de socios y una producción, buscando la calidad, de más de doscientos millones de kilos de uva, a los que se suman ahora varios millones de kilos de aceituna; no tiene parangón en la zona. Hemos de añadir que en las instalaciones de esta empresa hay un museo de arte contemporáneo, que se nutre de un concurso nacional de pintura, el cual se celebra todos los años.

Me acuerdo de mi abuelo cada vez que abro una botella de vino o me llevo una copa con este precioso líquido a los labios. Estoy seguro de que en una cata o algo parecido efectuada por técnicos en la materia, los vinos de la Cooperativa citada o de cualquier otra de La Mancha, elaborados con mimo y las técnicas más modernas, derrotarían por goleada a los caldos de nuestra cueva familiar. A mí, sin embargo, que soy un buen aficionado –solo eso, aficionado- al vino, me costaría mucho declarar ganador a uno u otro.

Lo que somos en La Mancha hoy día se lo debemos en gran parte a los pequeños y medianos viticultores, entre ellos los tomelloseros, los cuales arreglaban sus viñas, recogían la cosecha y elaboraban el vino en sus cuevas, tarea esta última tan peligrosa que les costó la vida a bastantes de ellos. Mi abuelo era uno de los mejores elaboradores del pueblo en todos los aspectos de esta tarea. El vino de su cueva lo vendía siempre bien, tanto a destiladores como a embotelladores para el consumo directo; incluso en alguna ocasión se lo llevó un empresario para la exportación. Como ya se ha dicho, en cuanto a calidad y homogeneidad del producto estaba entre los mejores; en los apartados de prevención de riesgos –con razón tan importante en cualquier empresa en la actualidad- seguridad en el trabajo e higiene en todo el proceso, yo me atrevería a asegurar que era el mejor.